CARPI – Fino al 17 giugno si potranno ammirare a Palazzo del Pio una vasta rassegna di foto di moda, ritratti e paesaggi del celebre fotografo scozzese.

Guardate la foto (1). Avrete senz’altro riconosciuto il regista Alfred Hitchcock in una posa curiosa ma anche evocativa del suo saperci fare con l’ironia thrilling.

Elegantissimo, come lo erano gli interpreti principali dei suoi famosi film, con un’espressione dispiaciuta tiene con la mano destra un’anatra dal collo spezzato, pronta per essere cucinata. Il farfallino che indossa la non più elegante rappresentante degli anatidi, mi autorizza a immaginare che il regista voglia significare qualcosa come: “Proprio la mia preferita dovevate accoppare per cena?”.

Ovviamente sappiamo bene che potremmo immaginarci altre trasduzioni verbali dell’immagine. Ma dovremmo trovarci tutti d’accordo nel riconoscere l’emozione che il fotografo è stato abilissimo nell’incollare al soggetto, come se occupasse gli spazi semantici più profondi. Non trovo concetto migliore di “humor nero” per evocarla, e certamente non è un caso se lo stesso termine identifica il sottogenere cinematografico del quale Alfred Hitchcock era un maestro.

Ma in questa sede, trovo più interessante marcare l’abilità di Albert Watson nell’uso di uno dei set fotografici preferiti in quel periodo da Richard Avedon e Irving Penn. Il fondo bianco e i forti contrasti col nero, unitamente a una luce che non fa sconti e disegna perfettamente ogni tratto del volto, fa evadere il soggetto dalla prigione del realismo ingenuo che ha accompagnato per buona parte della storia lo sviluppo della visione fotografica, ma, al tempo stesso, lo trascina a cospetto di quel realismo folle del quale parla Roland Barthes nella La camera chiara (Einaudi, 1980), per cui a noi fruitori appare come una enunciazione sul mondo interiore del soggetto.

Il servizio fotografico che riguardava il grande regista fu commissionato al fotografo da Harper’s Bazaar nel 1973 e contribuì a farlo conoscere negli ambienti specializzati nel trasfigurare gli abiti creati dai protagonisti della moda. La sua precisione e l’ordine imposto agli elementi della rappresentazione visiva favorivano il lavoro degli art director e dei photo editore delle grandi riviste di moda. Così, in un nonnulla, Albert Watson divenne un fotografo corteggiatissimo dal Fashion System e, in pochissimi anni si affermò come uno degli image maker più efficaci della sua generazione.

Foto 1

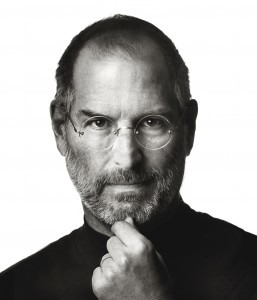

Vorrei ora presentarvi altri tre scatti del fotografo, oramai famoso, a mio avviso esemplari in un’altro genere fotografico, il ritratto (di passaggio ricordo al lettore che la foto di Hitchcock era un reportage), che seppe interpretare magistralmente.

Foto 2,3,4

Vista la notorietà dei soggetti rappresentati non dovreste incontrare alcuna difficoltà nel riconoscere John Travolta, Steve Jobs e Kate Moss.

Il primo viene raffigurato in una posa (e con il look) che ci rimanda all’interpretazione magistrale che l’attore seppe imprimere nel cult movie di Quintin Tarantino ovvero Pulp Fiction (l’immagine venne scattata proprio nel 1994, l’anno del lancio del film). Il tratto più pertinente scelto dal fotografo per imbricare nell’immagine una significazione specifica del personaggio è la posa dinamica che gli fa assumere. Tutti sappiamo che John Travolta, oltre ad essere un bravo attore, ha colpito l’immaginario popolare con la sua abilità nella danza (il suo primo grande successo fu per l’appunto Saturday Night Fever). Piuttosto che concentrarsi sulla faccia dell’attore, Albert Watson, in questo caso, ha scelto di riprendere la figura intera affinché il corpo rivelasse l’elemento significante che la focalizzazione sul volto avrebbe relegato a un eventuale supplemento cognitivo del fruitore. La percezione fisionomica che ci trasmette dunque è attraversata dalla dinamica della posa. Ci troviamo di fronte a un effetto maschera che fa a pezzi ogni pretesa di introspezione interiore del personaggio ma che tuttavia ci restituisce il John Travolta immaginario che tutti noi conosciamo. La foto è al tempo stesso una menzogna e una verità paradossale (ancora una volta mi appello al realismo folle della fotografia citato sopra).

La foto di Steve Jobs si concentra invece sul volto. Volontà, determinazione sembrano dominanti (e quindi creare in noi, l’illusione di un effetto intrusivo dello sguardo del fotografo: ma ancora una volta è lecito chiederci quanto ciò che sappiamo del personaggio retroagisce su ciò che crediamo di osservare). Ma è il gesto del pollice a mano chiusa, leggermente avvicinato alla corta barba del mento che secondo me produce una omeostasi percettiva ed emotiva diversa del ritratto, suggerendo una pensositá favorevole a smussare l’aspetto volitivo del personaggio. Come a dire: Steve Jobs è un po’ arrogante ma in definitiva ha avuto ragione lui.

L’immagine di Kate Moss riconduce il ritratto nei territori emotivi esplorati dal surrealismo fotografico alla Man Ray. La solarizzazione del volto della modella ripresa con gli occhi chiusi, elimina parte dei tratti del vitalismo fisionomico umano avvicinandolo a quello degli angeli o esseri eterei similari. Anche in questo caso è il gesto della mano a suggerire il supplemento di senso necessario implicare per comprendere cosa voglia dirci l’immagine: la mano aperta posizionata in modo simmetrico al volto, presenta sul palmo il disegno di un’occhio aperto; lo stile islamico del segno mi rimanda al valore simbolico della mano di Fatima, che in quell’area culturale rappresenterebbe una sorta di monito alla serietà e all’autocontrollo. Si narra infatti che Fatima, figlia del profeta Maometto, vedendo arrivare a casa il marito con un’altra donna la prese male e, mentre preparava la cena, perse il controllo al punto che la mano gli finì nell’acqua bollente, ma miracolosamente non sentì alcun dolore e non disse una parola. Troviamo dunque nel simbolo dell’occhio nella mano anche l’idea della protezione divina da turbolenze interiori (per esempio la gelosia di Fatima) ma anche dal malocchio. Senza dimenticare che l’occhio nella mano è presente, con significati diversi, in molte altre culture storiche, per rimanere aderenti all’immagine citata di Kate Moss, possiamo congetturare che il fotografo abbia voluto con ironia proteggere la star dal malocchio dell’atto fotografico. Ma ovviamente sono possibili altre narrazioni. In questa sede a me interessa avervi fornito gli elementi che corroborano l’idea di fondo che io credo caratterizzino lo stile fotografico di Albert Watson, ovvero la sua non comune abilità, con pochi tratti, di trasformare il soggetto dell’atto fotografico in essere, in un ricettacolo di storie.

Questa, se volete, banale ipotesi, ha tuttavia il pregio di farmi comprendere una delle ragioni che lo hanno reso così efficiente per le campagne fotografiche della moda e ricercato dai redattori avidi di foto non banali dello Star system.

Vi faccio un’altro esempio. Nella foto n.5 vediamo ritratto Mick Jagger alla guida di una di un’auto (foto scattata a Los Ageles nel 1992).

Foto 5

Al posto di un passeggero troviamo un giaguaro (vero o falso non importa). Se notate l’orientamento del capo di entrambi potrete facilmente accorgervi che sembrano convergere verso un punto centrale rappresentato dallo specchietto retrovisore. Il drammatico bianco/nero dell’immagine, esasperato da una luce diretta, disegna in modo mirabile elementi e contorni fornendo ad essi un forte impronta grafica. La simmetria bilaterale, passatemi questo termine, delle due figure creano un nodo semantico tale per cui sembra nascere una sorta di unità duale tra essi. A questo punto è facile capire dove vuole andare a parare il fotografo. Chi non ha visto Mick Jagger muoversi come un giaguaro sul palco di uno dei suoi innumerevoli concerti? È sufficiente anche la visione di alcuni video delle sue performance, per rendersi conto che l’elemento fondamentale capace di trasformare le sue interpretazioni musicali in qualcosa di coinvolgente, dipende da ciò che qualcuno ha chiamato lo spirito animale del rock. Mick Jagger ha il dono di creare l’illusione che questo spiritello esista veramente e possa incarnarsi in chiunque veda e ascolti con passione la sua musica.

Possiamo parlare, nella fotografia citata, di teatralità della posa? Io preferisco ipotizzare che il modello visivo di riferimento sia piuttosto il cinema. Non credo di esagerare se paragono lo scatto a un fotogramma di una sequenza cinematografica. Quando in contesto fotografico parliamo di pose teatrali vogliamo dire che, data una immagine, l’occhio vi scorge facilmente l’artificio, la stasi, l’enfatizzazione di un gesto o di una espressione terminali che risultano autonome da un prima e da un dopo. Nella foto di Albert Watson io vedo/sento energia, movimento, un tempo che ha una direzione quindi che predispone gli oggetti presi nella sua morsa a trasformarsi in possibili storie.

Tanto per chiarirci, Albert Watson non vuole essere un arciere zen alla Cartier-Bresson. Nelle sue foto, il come vengono prese, passa in secondo piano rispetto al risultato finale. L’idea che ci possa essere una verità fotografica ammantata di etica lo interessa meno dell’emozione che una immagine può trasmetterci.

Alcuni tratti biografici possono aiutarci a comprendere il suo personale Vangelo estetico. Nato a Edimburgo nel 1942, da ragazzo studiò graphic design a Dundee, presso il Duncan of Jordanstone College of Art. Più avanti, finito il college suppongo, si iscrisse al Royal College of Art di Londra, nel quale frequentò il corso Film & Television. Quando aveva circa vent’anni o poco più ricevette in regalo una macchina fotografica. In numerose interviste Albert Watson ha cercato di descrivere l’emozione e il senso di eccitante appagamento che fin dall’inizio provò nell’atto fotografico. Dalle sue parole comprendiamo che la fotocamera divenne immediatamente una sorta di protesi del corpo. Non sorprende dunque che sia stata anche lo strumento capace di determinare tra gli innumerevoli eventi della sua vita, il sentiero del suo destino professionale.

Nel 1970 si trasferisce a Los Angeles con la moglie. Per qualche mese fotografa ogni cosa con la passione del dilettante. Poi viene introdotto nell’ambiente delle riviste e comincia a pubblicare qualche foto. Molto velocemente il suo stile incuriosisce i photo editor e le agenzie di pubblicità che gli commissionano lavori sempre più complessi. Nel 1973, con la pubblicazione del servizio che comprendeva la foto di Hitchcock con la quale ho esordito, il suo successo tra gli addetti ai lavori divenne inarrestabile.

Se riflettiamo sulla sua formazione possiamo in modo pertinente sottolineare una disposizione all’ordine grafico e all’immagine visiva in movimento, affinata con lo studium.

Bisogna ricordare che i fotografi coscienti dello spazio editoriale a loro disposizione (e dei suoi limiti) sono più efficienti di colleghi sprovvisti di questa mappa visiva interiore. Di conseguenza riesce più facile per l’art director e il photo editor dialogare con i prodotti testuali da inquadrare in moduli editoriali articolati. Ma la stessa efficienza grafica e comunicativa, riesce utile anche quando si progetta servizi per grandi marchi guidati da manager che. con la manipolazione dell’immaginario si giocano una parte importante dei fatturati. Su questo fronte Albert Watson è stato un professionista impeccabile.

La sua competenza filmica gli permise di dirigere centinaia di commercials. Presumo che questa attività abbia affinato le sue competenze narratologiche, utili nello sviluppo che ebbe la foto di moda nel tempo in cui il messaggio convergeva in direzione dello stile di vita.

Per quanto riguarda lo specifico fotografico, mi sono fatto l’idea che l’amore per l’atto di fotografare (integrazione empatica tra l’osservare/vedere e le mille situazioni, casuali o provocate, filtrate dalla protesi meccanica) e l’attitudine di perdersi in una pratica che induce piacere, credo che possa aiutare a capire quanto l’efficacia di Albert Watson sia in debito più con la passione per la fotografia in atto, rispetto l’ossessione tecnica di tanti suoi colleghi. Cosa può significare tutto ciò? Per farla breve: attenzione alla situazione, sensibilità nei confronti del soggetto da fotografare, empatia con modelle e personaggi, cura dei dettagli, fanno parte della cassetta degli strumenti unitamente agli elementi propriamente tecnici (macchina, obiettivi, luci etc.). Ancora due parole sull’atto fotografico del Watson che ho potuto conoscere sfogliando riviste e dai suoi libri: si tratta di un atto finalizzato, ovvero a me sembra dominante la cura per il prodotto (fotografico) finito.

Probabilmente, questo ulteriore aspetto aiuta a comprendere come mai Watson abbia avuto tanto successo sia tra gli art director delle riviste e sia tra chi vede nella foto di moda una forma di espressione artistica. Tuttavia vale la pena di ricordare che la critica non è sempre stata unanime nei suoi confronti. Soprattutto chi vedeva con sospetto la sua abilità nel rendere emotivamente eloquenti gli oggetti catturati dai suoi scatti, aveva difficoltà nel classificarne la valenza. C’è da dire che, senza forzature, nel corso del tempo Albert Watson sembra aver convinto tutti. Al punto che, oggi, viene presentato come uno de massimi interpreti della foto di moda e un artista nel senso pieno del termine.

A mio avviso, come ho già detto, al netto delle competenze tecniche che, per farmi intendere bene, non ho affatto sottovalutato bensì bilanciato con elementi troppo frequentemente trascurati dalla critica, oltre all’ordine grafico non si deve sottovalutare la propensione narrativa delle sue immagini (che mi piace pensare ben corroborata dai suoi studi giovanili sull’immagine in movimento); e vi aggiungerei l’esplorazione di un tema fotografico, il paesaggio, decisivo per farlo apprezzare dai critici più esigenti.

Un ritratto riuscito, sembra suggerire Watson, dipende sempre da uno sdoppiamento formale che presenta l’identità come un’unità duale. La creazione di un doppio o di un supplemento semantico (pensate al giaguaro e a Jagger, al gesto e al volto nelle altre immagini commentate) a livello di fruizione induce un’effervescenza emotiva mobile che potremmo avvicinare a una narrazione via via riempita di pensieri verbali culminanti in una storia.

Inutile che vi ricordi quanto sia avida di storie (soprattutto a dominante visiva) la nostra mente. Con questo credo di aver chiarito una valenza del suo stile che ha giocato un ruolo importante per il suo successo.

Parliamo ora dei suoi paesaggi.

Come quasi tutti i fotografi che conosco Albert Watson è un instancabile viaggiatore. Divenuto famoso amava intervallare il suo lavoro nella pubblicità e per la moda con ricerche fotografiche legate ai suoi viaggi.

Con la pubblicazione dei suoi primi libri Cyclops (1994) e soprattutto Maroc (1998), tra ritratti, star, nudi, foto di moda apparivano foto di paesaggio molto particolari.

Nella foto (6) potete ammirare un esempio di paesaggio urbano successivo a quelli riportati nei libri citati, che a mio avviso manifesta uno dei modi più suggestivi creati dal fotografo per trasmetterci il senso dello spazio, la presenza degli oggetti che lo popolano, le emozioni che entrambi avevano trasmesso al fotografo.

I drammatici contrasti del bianco e nero e la gradazione dei grigi del fiume e del cielo sono particolarmente suggestivi. Pur trattandosi di un tema fotografico fin troppo visto, notate l’originalità che lo stile di Watson gli incolla sopra, la personalità delle torri, la severa tranquillità dell’ordine delle cose, la bellezza austera della composizione, l’atmosfera.

Foto 6

Naturalmente Albert Watson ha scattato innumerevoli foto a colori di paesaggi naturali e urbani. Ma la mia preferenza va alle sue spesso sublimi foto di reportage in bianco e nero.Foto 6

Ho potuto recentemente ammirare una serie di immagini mirabilmente stampate (ricordatevi quello che ho detto sopra: Watson è sensibile al lavoro finito; per lui una foto è finita solo dopo la stampa) alla mostra che Anna Molinari di Blumarine gli ha dedicato, a Carpi presso Palazzo Pio. Si tratta di un centinaio di scatti esemplari, molti dei quali provengono dall’archivio dell’azienda moda carpigiana, per la quale Albert Watson progettò 12 campagne pubblicitarie tra la fine degli anni ottanta e l’inizio dei novanta del secolo scorso.

Le immagini che ho visto confermano l’idea che il modo del fotografo di riprendere e stampare il bianco e nero trasmette emozioni precluse alla pur pregevole tavolozza di colori che indubbiamente controlla da maestro.

Guardate la foto (7). È stata scattata nel 1995 nei dintorni di Las Vegas. Solo un cieco potrebbe sostenere di rimanere completamente indifferente di fronte alla fragilità del palo della luce che attraversa il campo visivo, il senso di solitudine e di perdita che trasuda dal caos selvatico del paesaggio.

Manca però la bellezza tenebrosa che i bianchi e neri di Watson hanno esplorato in tutte le sfumature.

Foto 7

Ed è proprio la cifra che ho definito bellezza tenebrosa che Albert Watson ha utilizzato per gli scatti moda commissionati da Blumarine.

Anna Molinari, quando nel 1997 chiese la collaborazione del fotografo, era alla ricerca sia di una figura ideale di donna e sia di un mondo possibile di marca per dare consistenza all’immaginario del Brand.

Rivedendo quegli scatti a distanza di decenni la bravura di Albert Watson emerge in modo probabilmente più chiaro rispetto agli anni novanta.

La foto (8) è un buon esempio di come contribuì a creare un effetto mondo possibile per l’azienda, fino a quel momento intrappolata in un glamour elegante ma anche scontato e forse poco distintivo.

Foto 8

Non è ben chiaro cosa possa significare la posa della modella. Appoggiata all’albero, sorpresa dal rapido imbrunire, sembra volersi riposare un attimo nel bel mezzo di una camminata in un luogo drammaticamente selvaggio. Ma potrebbe esserci dell’altro. Per esempio potrebbe nascondersi, oppure al contrario potrebbe essere in attesa di qualcuno per consumare un incontro segreto. L’effetto macchia delle nuvole che sembrano volerla raggiungere appaiono come una metafora visiva di una presenza che lo sguardo della modella sembra annunciare. L’ambiguità del senso è ovviamente intenzionale. Grazie a essa il fotografo costringe la significazione a configurarsi percettivamente a partire dal forte impatto del paesaggio un po’ inquietante ma che emotivamente trasmette benissimo il senso di avventura che a questo punto si spalma sul personaggio ( e su ciò che indossa, of course). Uno scatto magistrale, nel quale riconosciamo i valori che Anna Molinari probabilmente desiderava fossero evocati dalle narrazioni visive che trasformavano i suoi abiti in enunciati dell’essere (identità immaginarie) ed evocazioni di stili di vita. Una Donna che prende sul serio la sua femminilità, ma è determinata, coraggiosa, disposta a osare. Chic ma un po’ selvaggia. Distinta, pungente ma romantica. Inutile sorprendersi, lo sapete benissimo che la moda ama far confluire in configurazione di possibili identità, concetti contraddittori. Agisce in questo modo per rendere interessante il messaggio che trasuda dai sembianti che usa per rilanciare il gioco delle identificazioni. Ma ho il sospetto che la gente non sia poi così logica e razionale come pensa di essere. In tutti si nasconde la passione di essere un altro.

Albert Watson, è tra i fotografi della moda, uno dei più attrezzati per mettere in scena le unità duali che suscitano l’illusione che il suo sguardo fotografico arrivi sotto alla superficie dell’immagine, rivelandosi soprattutto come sostrato emotivo che anticipa i concetti o le parole con le quali lo riviviamo in una possibile storia.

Anna Molinari, in numerose interviste apparse dopo l’inaugurazione della citata mostra, ha riconosciuto che proprio con le immagini di Albert Watson, per la prima volta, le sue collezioni sono state supportate da una identità femminile che sentiva coerente con la sua visione di una donna moderna.

Solo una esagerazione dovuta all’entusiasmo della protagonista? Forse. Ma personalmente non ho dubbi sul fatto che la reverenza che Watson dimostra verso i grandi interpreti della fotografia di moda, citando spesso Avedon, Penn, più di altri, dando così al suo stile una impronta che potremmo definire classica, messa insieme alla propensione di interrogare con l’occhio fotografico il lato selvatico dell’ordine delle cose ( che io vedo come punto di vista dominante nei suoi paesaggi), gli abbia conferito uno sguardo decentrato sia rispetto l’umanesimo desiderante, spesso trasgressivo o mieloso di tanta fotografia di moda, e sia in relazione ai dilaganti barocchismi formali di tanti suoi colleghi.

È forse banale riconoscere che nessuno crea dal nulla. Ecco perché segnalare le tracce che connettono Albert Watson ai grandi maestri della foto di moda non vuole alludere a una sorta di manierismo fotografico bensì allo studium necessario per conoscere attraverso il confronto con scatti esemplari i modi per evitare l’eccessivo irrigidimento stilistico, poco premiante o efficace per gli scopi della moda contemporanea. Non avere uno stile facilmente riconoscibile è senz’altro premiante per rimanere collegati con la psicotica ansia che reclama (e subisce) il cambiamento di immaginario utile a creare l’illusione della “novità”. La vocazione sperimentale o, come ho scritto sopra, l’esplorazione del lato selvatico delle cose, filtrata da ciò che un tempo per l’arte veniva definito canone (una sorta di gerarchia riconosciuta e condivisa dai più per stabilire quali fossero opere e artisti di riferimento), ha consentito al nostro fotografo di presentarsi sul fronte della moda con l’approccio giusto per interpretarne le derive.

Dunque, non mi sorprende più di tanto, dopo aver ammirato le belle foto della mostra carpigiana, scoprire che, col passare degli anni, le sue immagini non cessano di incuriosirmi, dandomi la sensazione di osservare una splendida testimonianza di immagini che restituiscono alcune dimensioni decisive dell’immaginario degli ultimi decenni, del quale la moda è stata, grazie soprattutto alla fotografia, una cinica e abile orchestratrice.

Carpi, Palazzo del Pio

Fino al 17 giugno

Albert Watson

Fashion portraits & Landscape

dagli archivi Blumarine